يشهد نظام التعليم المغربي دينامية إصلاح متسارعة في إطار رؤية 2015–2030،و التي تهدف إلى إرساء مدرسة رائدة تقوم على الكفايات، وتتجاوز النموذج التقليدي القائم على التلقين. غير أن هذا التحول يطرح تساؤلات جوهرية نذكر منها: ما مدى فعاليته؟ وهل يرقى لمستوى التحديات البنيوية؟ في هذا المقال سنحاول تقديم قراءة تحليلية ، مدعومة بتصورات فلسفية ومعطيات واقعية، لإصدار تقييم تربوي شامل وذي بعد مستقبلي.

الأساس الفلسفي: من التلقين إلى التمكين الذاتي

أشار أفلاطون إلى أن "المعرفة التي تُكتسب بالإكراه لا تترسخ في الذهن"، ما يعكس هشاشة التعليم التقليدي الذي يركّز على التلقين دون تفاعل. أما روسو، فيدعو إلى تربية "الإنسان الطبيعي" من خلال تجربة الواقع لا عبر استهلاك معلومات معزولة. بدوره، يرى جون ديوي أن "التعليم عملية اجتماعية تفاعلية"، تنطلق من خبرات الطفل لتنظيم المعرفة.إن هذه الرؤى تدعم الانتقال من مناهج جامدة إلى بناء كفايات تتسم بالاستقلالية والتطور الذاتي.

المدرس: من الانضباط الصامت إلى التفاعل الديناميكي

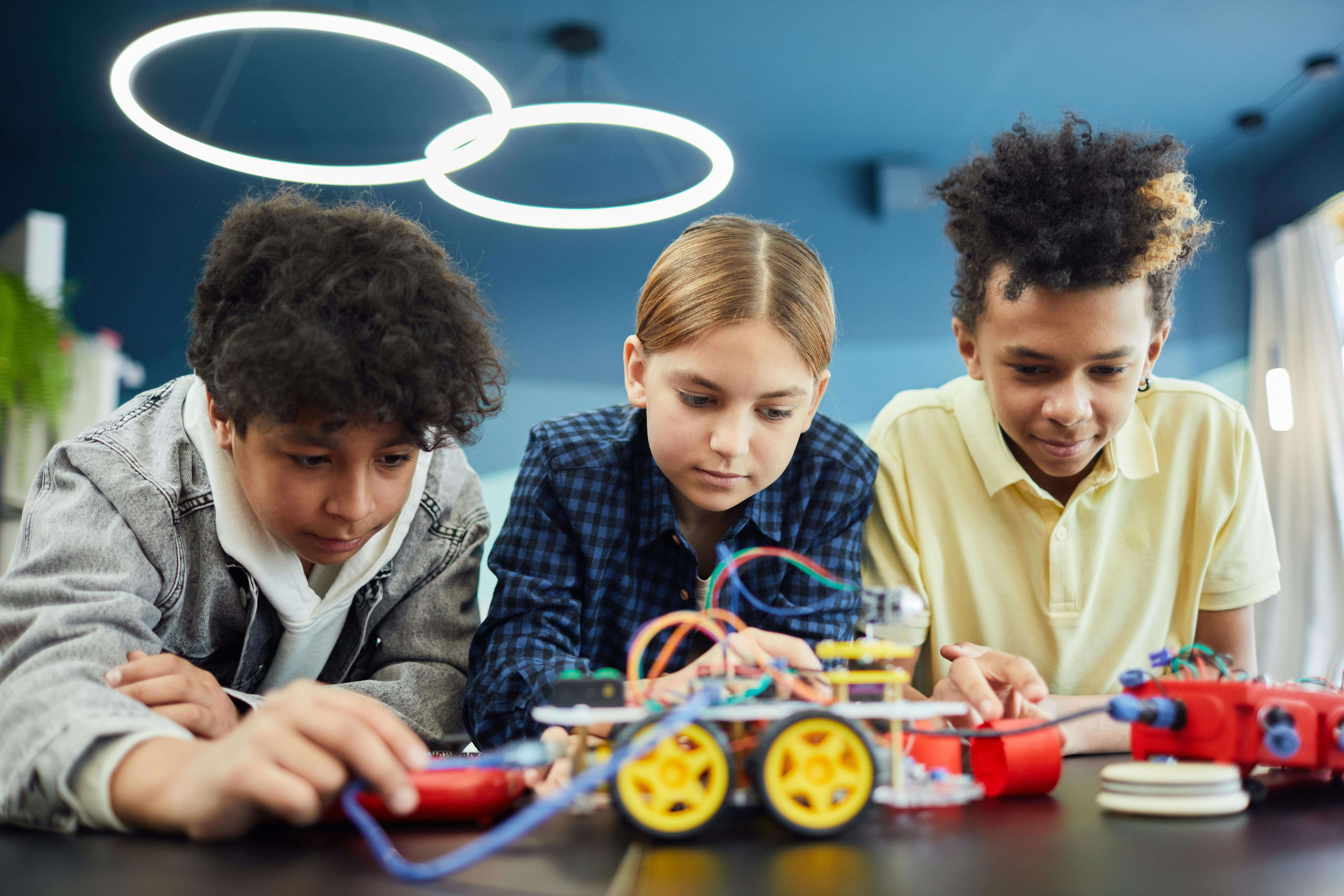

لطالما كان الفصل الدراسي التقليدي مرتبطًا بمفهوم الانضباط الصامت، حيث يسود الهدوء والجمود وتُفرض قواعد صارمة على حركة الطلاب وسلوكهم. إلا أن المدرسة الحديثة والرائدة تعيد تعريف هذا الفضاء التعليمي ليصبح بيئة تفاعلية حيوية، تُشجع على الحوار والنقاش، ويُنظر أحيانًا إلى الضجيج الناتج عن تبادل الأفكار الجماعية على أنه مؤشر على نشاط ذهني وإبداعي.

وفي هذا السياق، يؤكد أفلاطون على أن دور المتعلم يشبه الشمعة التي تُضاء من الداخل، وليس مجرد برميل يُملأ بالمعلومات السطحية. وهنا يبرز دور المدرس كمرشد ومحفز للفاعلية الذاتية، يُسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، بدلاً من الاكتفاء بنقل المعرفة بشكل آلي وتلقيني. إذ يتحول المدرس إلى نقطة ارتكاز في العملية التعليمية، يوجه ويحفز ويشجع على المشاركة الفعالة، مما يخلق بيئة تعليمية متجددة تدعم النمو الفكري والشخصي للطلاب.

القسم : من الانضباط الصامت إلى التفاعل الدينامي

الفصل التقليدي يتسم بالانضباط، البطء، والصمت. أما المدرسة الرائدة فتعتبره فضاءً تفاعليًا، حيث الضجيج أحيانًا دليل حيوي على التفكير الجماعي. أفلاطون شبّه المتعلم بشمعة تُضاء، لا ببرميل يُملأ، مما يعزز الحاجة إلى تحفيز الفاعلية الذاتية لا تلقين المعرفة.

المحتوى: من الكتب المنفصلة إلى مشاريع مرتبطة بالواقع

المقررات التقليدية غالبًا ما تكون منقطعة الصلة بسياق التلميذ. بينما تسعى المدرسة الرائدة إلى اعتماد التعلم بالمشروع وربط المحتوى بالواقع المحلي، مثل دراسة مشكلات بيئية أو فلاحية في محيط التلميذ. هذا النمط يعزّز فهمًا أعمق ودافعًا داخليًا للتعلم.

التقويم: من النقطة السلطوية إلى التوجيه البنّاء

من النقطة السلطوية إلى التوجيه البنّاء

في التقويم التقليدي، تُعتمد الاختبارات التحريرية كالمعيار الوحيد لقياس مستوى التلاميذ، بينما في النموذج الرائد يُستخدم مزيج من:

- التقييم التكويني لمتابعة التقدم المستمر خلال المسار التعليمي،

- التقييم التشاركي الذي يشرك الطلاب في وضع معايير التقييم وتقييم بعضهم بعضاً،

- التقييم المتنوع عبر المشروعات العملية، والعروض الشفوية، وحتى استمارة تقويم ذاتي يملؤها الطالب عن أدائه.

التكنولوجيا: من التغييب إلى الإدماج الذكي

المدرسة التقليدية تغيب عنها الوسائل الرقمية، بينما تدمجها المدرسة الرائدة كوسيط داعم للتعلم. رغم أن 49% من التلاميذ يستخدمون الوسائط الرقمية داخل الفصل، فإن 38% فقط من الحواسيب متصلة بالإنترنت، و24% من المدارس لا تتوفر على حواسيب أصلًا. ما يبرز فجوة رقمية تعرقل التفعيل الفعلي لهذا التوجه.

الفجوة الحضرية–القروية: تحديات تعميم الإنصاف

بالرغم من التقدّم الملحوظ في نسب التسجيل (74% بين البالغين و98% بين الشباب)، لا تزال الفوارق الجغرافية بارزة بشكل كبير. إذ تعاني المناطق الريفية من هشاشة في البنية التحتية، محدودية في الموارد الرقمية، ونقص كبير في المدرّسين المؤهّلين. وتُظهر بيانات PISA أن 63% من التلاميذ القرويين أعادوا سنة دراسية، مقارنة بـ45% في المناطق الحضرية، مما يعكس خطراً حقيقياً بإقصاء تدريجي لجزء كبير من الفئة المستهدفة من نموذج المدرسة الرائدة.

الإنجازات والخسائر: أرقام ناطقة

بين عامي 2009 و2025، شهد قطاع التعليم الخاص توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد مدارسه بنسبة تجاوزت 100% وعدد تلاميذه بنسبة 95%، مقابل نمو محدود في التعليم العمومي لم يتجاوز 20%. ويظهر التلاميذ في مؤسسات التعليم الخاص أداءً أفضل في اختبارات الكفايات الأساسية، حيث حققوا معدل 475 من أصل 1000 في القراءة، مقارنة بـ355 فقط في التعليم العمومي.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها برامج الإصلاح المتنوعة لتعزيز استكمال الدراسة، فقد وصل معدل إتمام المرحلة الابتدائية إلى 98.2%، والإعدادية إلى 70.5%، إلا أن تحديات إتمام المرحلة الثانوية لا تزال قائمة، حيث يعاني 68% من التلاميذ من صعوبات أو يتوقفون عن الدراسة قبل إكمالها.

وفقًا لتقارير وزارة التربية الوطنية لعام 2025، انخفض عدد المتسربين إلى 250,000 تلميذ في العام الدراسي 2024/2025، مع تحسن ملحوظ في تقليل الهدر المدرسي بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. كما انخفض معدل الرسوب الإجمالي إلى 9.5%، مع تسجيل 5.5% فقط في المرحلة الابتدائية.

تُظهر البيانات أيضاً أن نسبة الأمية بين البالغين تراجعت إلى حوالي 25%، بينما لا تزال الفجوات بين المناطق الحضرية والقروية قائمة، خاصة في توفير البنية التحتية الرقمية. ففي عام 2025، تبلغ نسبة المدارس التي لا تتوفر على حواسيب حوالي 20%، في حين أن 45% فقط من الحواسيب متصلة بالإنترنت، مما يشكل عقبة أمام الإدماج الرقمي الكامل في العملية التعليمية.

من حيث الموارد البشرية، يبلغ عدد المعلمين حوالي 280,000 مدرس، مع توزيع شبه متساوٍ بين الحضر والريف، حيث يعمل 50.1% منهم في المناطق القروية. كما وصل معدل التمدرس إلى 100% في المرحلة الابتدائية والإعدادية، و80.3% في المرحلة الثانوية التأهيلية، مع تحسن مستمر ملحوظ.

وفي إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للمدرسة الرائدة، والتي تهدف إلى بناء منظومة تعليمية تفاعلية، مبتكرة، وقائمة على الكفايات الذاتية، خصصت الحكومة في 2025 ميزانية قدرها 100 مليار درهم، أي حوالي 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و13% من ميزانية الدولة، لتعزيز مشاريع تطوير البنية التحتية، تكوين المدرسين، وإدماج التكنولوجيا في التعليم.

تسعى المدرسة الرائدة إلى تجاوز النموذج التقليدي الذي يعتمد على التلقين، وتعمل على خلق فضاء تعليمي ديناميكي يشجع على التفاعل، الإبداع، وتنمية مهارات التفكير النقدي، مع التركيز على تقليص الفوارق المجالية والرقمية لضمان تعليم عادل وشامل لكل التلاميذ في جميع مناطق المغرب.

هذه الأرقام تعكس التقدم الذي حققته منظومة التعليم المغربية في الانتقال من نموذج التعليم التقليدي إلى مدرسة رائدة، تسعى إلى تمكين المتعلم وتعزيز الفاعلية الذاتية، ضمن رؤية مستدامة للمستقبل.

9. معيقات الانتقال نحو نموذج المدرسة الرائدة

| التحدي | التوضيح |

|---|---|

| 💼 تكوين المعلمين | لا يتجاوز عدد من تلقوا تكوينًا يتعدى السنة 22%، في حين لم يستفد من تدريب حديث سوى 29%. |

| 🔄 غياب التحفيز المؤسسي | تفتقر المؤسسات إلى آليات دعم إداري ومالي فعالة لتعزيز انخراط الفاعلين. |

| 🏛️ مقاومة التغيير | استمرار هيمنة ثقافة التعليم التلقيني يعيق تبني ممارسات تربوية حديثة. |

| 🌐 الفجوة الرقمية والجغرافية | ضعف البنية التحتية في المناطق القروية والهامشية يُعمّق التفاوتات التعليمية. |

| 🧱 نقص في التجهيزات | 24% من المؤسسات التعليمية لا تتوفر على حواسيب، وفقط 38% منها مرتبطة بشبكة الإنترنت. |

خاتمة: نحو رؤية تربوية عادلة ومستدامة

إن التحول من المدرسة الكلاسيكية إلى الرائدة ليس مجرّد تحديث في المفردات أو الأدوات، بل هو انتقال جوهري في فلسفة التعليم:

- من التلقين إلى التمكين الذاتي؛

- من الفصل الصامت إلى فضاء الحوار؛

- من التقييم العقابي إلى التقويم البنّاء؛

- من الغياب الرقمي إلى الإدماج الذكي؛